Der Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) hat am 16. und 17. September 2022 in Berlin die 7. Fachkonferenz Sprache und Recht veranstaltet – fünf Jahre nach der letzten Konferenz dieser Art in Hannover. Dieses Mal lag der Schwerpunkt auf Rechtsvergleichung in der Praxis unter verstärkter Berücksichtigung von Besonderheiten der einzelnen Arbeitssprachen und Rechtskulturen. Ein absolutes Muss für auf den Rechtsbereich spezialisierte Übersetzer und Dolmetscher im deutschsprachigen Raum! Ich war einer von rund 400 Teilnehmenden und habe auch als Referent im Rahmen des Panels Urkundenübersetzen mitgewirkt.

Unten werde ich in einem etwas anderen Konferenzbericht nicht wie immer alle von mir besuchten Einzelveranstaltungen der Konferenz dokumentieren (eine teilweise Dokumentation findet man ja sowieso auf Twitter unter dem Hashtag #FSR2022, das leider auch von anderen Veranstaltungen genutzt wird). Stattdessen werde ich vier Erkenntnisse beleuchten, die ich aus den vielen spannenden Vorträgen, Panels und Podiumsdiskussionen, aus interessanten Beiträgen des Publikums sowie aus meinen persönlichen Gesprächen mit anderen Teilnehmenden gewonnen habe.

Inhaltsverzeichnis

Rechtsvergleichung ist nur für Mutige

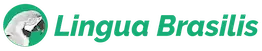

Schon im Eröffnungsvortrag von Prof. Dr. Helmut Grothe (FU Berlin) wurde verdeutlicht, dass Rechtsvergleichung nicht nur als Auslegungsmethode verwendbar und zur Vereinheitlichung des Rechts (z. B. in der EU) unverzichtbar sei, sondern auch auf hohem Niveau erfolge. Aufgrund der terminologischen Komplexität ist auch nichts Anderes zu erwarten. Auch wenn einzelne Länder sogenannte Rechtskreise bilden und dadurch Gemeinsamkeiten mit anderen Rechtssystemen aufweisen (ja sogar einander beeinflussen können, wie Henry Murillo Torres, Assistenzrichter am kolumbianischen Obersten Gerichtshof, gezeigt hat in seinem Vortrag über den Einfluss des deutschen Rechtssystem auf die Terminologie des Strafrechts und die Struktur der Rechtsprechenden Gewalt in Kolumbien), bleibt die Rechtsvergleichung eine mühsame Aufgabe, ihre Ansätze und Techniken können außerdem stark variieren.

Das kommt mir als Nichtjuristen bekannt vor. Die Rechtsvergleichung gehört auch im Bereich Rechtsübersetzen – hier jedoch nicht ganz streng wissenschaftlich verstanden, aber doch als intensive Beschäftigung mit den Rechtssystemen zweier Länder betrieben – zu den komplexen Aufgaben, die sich nur wenige zutrauen. Auch wenn die unreflektierte Verwendung von „Glossaren aus dem Internet“ heutzutage nicht mehr so häufig ist wie früher, kann es zwischen zwei gewissenhaften Rechtsübersetzern doch unterschiedliche Ansätze geben (Beispiel: schönere/fließende versus wörtliche/verfremdende Übersetzungen).

Gemeinsam haben wissenschaftliche Rechtsvergleicher und praktizierende Rechtsübersetzer Folgendes: „Die Suche nach Äquivalenten„, wie Christin Dallmann, Programmverantwortliche der Konferenz, in Anlehnung an Susan Šarčević beim Grußwort zusammengefasst und mit dem Beispiel der Rechtsinstitute Mord (Deutschland) und murder (Vereinigtes Königreich) veranschaulicht hat. Dabei bestimme der Kontext – wohl das beliebteste Wort unter professionellen Übersetzern – die Feststellung der Äquivalenz.

Dass eine solche Aufgabe nicht immer gelingt, das hat Dr. Pavel Golovnenkov, Rechtsanwalt und Autor einer kommentierten Übersetzung des deutschen Strafgesetzbuches ins Russische, gezeigt. Deshalb sei anstelle einer Suche nach Äquivalenten eher eine funktionelle Übersetzung angebracht, meint er.

Die Digitalisierung schafft neue Probleme

Künstliche Intelligenz: vom Hilfsmittel zum Robo-Richter

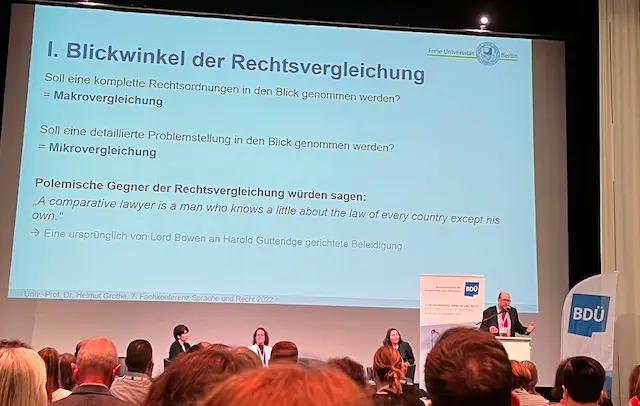

Im Vortrag von Inka Müller-Seubert, Rechtsanwältin bei der Kanzlei CMS Germany, wurde die stufenweise Entwicklung von Legal Tech dargelegt: Die Maschine sollte zunächst die Akteure im Rechtssystem unterstützen, aktuell ersetzt sie diese teilweise, es kommt noch die dritte Stufe, nämlich deren kompletter Ersatz beispielsweise durch einen „Robo-Richter“. So oder so seien maschinelle Systeme nicht mehr aus dem Alltag einer Kanzlei wegzudenken, denn sie würden die Analyse und die gesamte anwaltliche Beratung einfacher und kostengünstiger machen.

Auch Dr. Aljoscha Burchardt, Forscher beim Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Berlin, ist der Meinung, wir seien im Moment in einer Phase der „schwachen KI“ – Künstliche Intelligenz als Hilfsmittel statt Entscheider. Es gehe um die Steigerung der Effizienz sowie darum, was die Maschine von uns abnehmen kann.

Mechanistische Ansichtsweise

Eine der Hürden im Weg zur vollständigen Digitalisierung im Rechtsbereich ist laut Prof. Dr. Margrit Seckelmann (Universität Hannover) die mechanistische Ansichtsweise, was das Recht ist und wie bestimmte Rechtsbegriffe verstanden werden sollen; dies wirke sich wiederum auf das Programmieren von Legal-Tech-Systemen negativ aus. Eine Lösung dafür sei die Berücksichtigung der Rechtssprache als eine Mehradressaten-Sprache, deren Zielpublikum zugleich aus Fachleuten (Richtern, Anwälten, Gesetzgebern) und Laien (Bürgern) bestehe. Maschinelle Systeme seien immer noch nicht in der Lage, richtige kontextabhängige Entscheidungen zu treffen – und selbst dann, wer soll denn die Haftung dafür übernehmen?

Vernünftige Vergütung in Zeiten von KI

Auch in der Frage nach einer vernünftigen Vergütung in Zeiten von KI gibt es klare Berührungspunkte zwischen dem Rechtsbereich und der Übersetzungsbranche. Aus dem Publikum – überwiegend Rechtsübersetzer und juristische Dolmetscher – waren beispielsweise Stimmen zu hören, die Sorgen um die Zukunft ausgedrückt haben. Man erwarte immer mehr, dass Humanübersetzer die KI trainieren und verbessern, aber gleichzeitig würden die Honorare senken – wie soll es weitergehen? Die Antwort des Vertreters eines Platzhirsches im Bereich Übersetzungstechnologie war: Statt das Honorar nach Wörtern abzurechnen, sollten Übersetzer neue Vergütungsmodelle finden.

Beim Streitgespräch um die vernünftige Vergütung für Übersetzer in Zeiten von Künstlicher Intelligenz kam eine überraschende Information heraus: Während Übersetzer weg von der Abrechnung nach Wörtern und hin zum Stundenhonorar wollen, wird der Nutzen des letzteren in der Form von sogenannten „billable hours“ aktuell von Anwälten hinterfragt!

Einsatz von Juristen bei der Verbesserung maschineller Rechtsübersetzungen

In einem Panel zum Zusammenspiel von Rechtsterminologie und maschineller Übersetzung wurde die Frage aufgeworfen, sprachlich versierte Juristen bei der Verbesserung eines maschinellen Übersetzungssystems einzusetzen. Zum Beispiel bei der Erstellung von Glossaren, damit das System schneller lernt, die richtigen Begriffe zu verwenden. Eine Referentin, Corinna Schlüter-Ellner, meinte jedoch: Es könne sein, dass Juristen zwei Sprachen beherrschen, aber sie hätten nicht unbedingt sprachmittlerische Fertigkeiten, um richtig übersetzen zu können. Wie wahr!

Große Erwartungskluft zwischen den Berufsgruppen im Rechtsbereich

Die Erwartungen von Anwälten, Richtern, Justizbehörden und Notaren einerseits und von Rechtsübersetzern und Dolmetschern andererseits unterscheiden sich gewaltig voneinander. Dies wurde im Laufe der Konferenz noch einmal sehr deutlich.

Hochspezialisierte Lawyer-Linguists

Im Bereich Rechtsübersetzen gibt es die Berufsgruppe der Lawyer-Linguists, d. h. Menschen, die einen Abschluss sowohl in Rechtswissenschaften als auch in Übersetzen/Dolmetschen erlangt haben und gerade deshalb von besonders anspruchsvollen Anwaltskanzleien und spezialisierten Übersetzungsanbietern als begehrte freie Mitarbeiter angesehen werden.

In einer Podiumsdiskussion mit Beteiligung eines Rechtsanwalts (Dr. Dirk Poppendieck), einer Rechtsübersetzerin (Karen Rückert) und der Inhaberin einer juristischen Übersetzungsfirma (Paula Reichenberg, selbst Rechtsanwältin) wurde immer wieder von hochspezialisierten Lawyer-Linguists gesprochen. Unter Hochspezialisierung versteht sich, dass man nicht nur ausschließlich juristische Texte, sondern ausschließlich Texte aus ganz bestimmten Rechtsgebieten übersetzt wie zum Beispiel Wirtschaftsrecht oder Strafrecht. Juristische Übersetzer, die eine solche Qualifizierung und Hochspezialisierung nicht nachweisen können, hätten bei einer juristischen Übersetzungsfirma gar keine Chance.

Interessanterweise wurde jedoch nicht explizit gesagt, dass sich solche Aussagen meistens auf die Arbeitssprache Englisch beziehen – das heißt, die Sprache, aus der (sowie in die) im deutschsprachigen Raum am meisten übersetzt wird, für die der Wettbewerb also am härtesten ist. Hochspezialisierung ist also ein Wettbewerbsvorteil bei den „großen“ Sprachen. Bei „kleineren“ Sprachen wie Portugiesisch oder Tschechisch kann man sich nur schwer leisten, hochspezialisiert zu sein und damit praktisch nur einen einzigen, ganz eng definierten Einsatzbereich zu haben. Daher die Frage: Kann man wirklich von beispielsweise Wirtschaftsübersetzungen im Sprachenpaar Italienisch<>Spanisch leben?

Zertifizierte Justizdolmetscher

Horst Fischer, Rechtsanwalt und Pressesprecher des Justizministeriums des Landes Brandenburg, erzählte in seinem Vortrag von Erfahrungen mit Videodolmetschen in Justizvollzugsanstalten. Immer wieder betont wurden die hohen Anforderungen an sogenannte zertifizierte Justizdolmetscher in puncto kurzfristige Erreichbarkeit und Verdolmetschungsqualität. Gleichzeitig wurde aber klar, dass sich das Land Brandenburg auf Vermittlerbüros verlässt, Dolmetscher also nicht direkt beauftragt. Außerdem würden die Kosten – wie bei jeder Behörde, die mit Steuergeldern finanziert wird – naturgemäß eine wichtige Rolle spielen, d. h. der günstigste Anbieter bekommt den Zuschlag. Daher die Frage: Woher sollen denn die JVA wissen, dass der Dolmetscher tatsächlich die Qualitätsanforderungen erfüllt (vor allem angesichts der Tatsache, dass die in diesem Bereich von Dolmetschern erzielten Stundensätze viel niedriger sind als das gesetzlich vorgesehene Honorar fürs Gerichtsdolmetschen)? Eine Zertifizierung von Dolmetschern zu verlangen, ohne diese zu prüfen, sei außerdem blauäugig, sagte eine Kollegin aus dem Publikum.

Urkundenübersetzungen als lose Blätter

In einer Fragerunde bat ein Notar die anwesenden Urkundenübersetzer darum, Übersetzungen nicht zusammenzuheften oder mit Ösen zu verbinden, denn so würde die Arbeit des Notars [wohl kaum, eher die Arbeit der Notariatsfachangestellten und sonstiger Hilfskräfte] erschwert bei der Anfertigung von beglaubigten Abschriften von Urkundenübersetzungen.

Die Bitte ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Notare keine Ahnung haben, was ein Urkundenübersetzer macht und welche Anforderungen wir erfüllen müssen. Die Urkundsperson eines Standesamtes beispielsweise würde ganz sicher keine Urkundenübersetzung akzeptieren, die als lose Blätter vorgelegt werden.

Eigentlich könnten wir Urkundenübersetzer die gleiche Bitte an Notare machen, nämlich: Bitte notarielle Urkunden nicht mit Urkundengarn verbinden und keine Siegeloblate verwenden, denn diese erschweren die Anfertigung einer Kopie der Urkunde, die mit der Übersetzung (in die Fremdsprache zur Verwendung in einem anderen Land) verbunden werden muss. Wie würden deutsche Notare auf eine solche Bitte reagieren?

Wort für Wort, Seite für Seite dolmetschen

Bei der Zusammenarbeit mit Richtern und den Gerichten insgesamt beschweren sich Gerichtsdolmetscher oft darüber, dass ihre Auftraggeber wenig wissen über den Dolmetscherberuf. Im Vortrag von Evangelos Doumanidis, Rechtsanwalt und Gerichtsdolmetscher, ging es genau darum. So wurde unter anderem der Satz eines Richters wiedergegeben, der verlangte, dass ein Dolmetscher einfach nur „Wort für Wort, Seite für Seite“ dolmetschen soll. Was natürlich nicht möglich ist, denn gedolmetscht werden nicht die einzelnen Wörter, sondern der Sinn einer Aussage unter Berücksichtigung weiterer Faktoren.

Aufgeklärte Richter und Rechtsanwälte

Von Seiten der Dolmetscher und Übersetzer wird wiederum oft verlangt, dass eine Sensibilisierung der Auftraggeber benötigt wird. Ein Mitglied einer Podiumsdiskussion, selbst Anwalt, sagte dazu bezeichnenderweise: „Ich habe keine Ahnung, was Übersetzer machen.“

Im Fall der Aufzeichnung von Hauptverhandlungen in Strafprozessen plädiert Evangelos Doumanidis für eine Aufklärung der Prozessbeteiligten vor der ersten Aufzeichnung, damit sie wissen, dass das Dolmetschen für den Moment gedacht ist und dass die Qualität der Verdolmetschung von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird. Es sei also falsch, die Qualität einer mündlichen Übersetzung zu beurteilen, wie man eine schriftliche Übersetzung beurteilt, die ja in aller Ruhe und mit Hilfsmitteln angefertigt wird.

Im Fall der Zusammenarbeit mit Anwälten meinte Paula Reichenberg, dass diese sich nur schwer aufklären lassen. Anwälte hätten deshalb kein Interesse an einer Aufklärung, weil sie nie mehr mit der Sache (dem Übersetzungsauftrag) zu tun haben würden. Für Anwälte zähle nur das Ergebnis, nämlich die finale Übersetzung in der vereinbarten Qualität (die übrigens nicht immer die höchste Priorität habe, denn manchmal zähle die Kostenersparnis mehr).

Auch in anderen Ländern fehlt eine solche Aufklärung über die Arbeit und die Bedeutung von Gerichtsdolmetschern und -übersetzern. Das hat die italienische Rechtsanwältin Vanessa Lettieri in ihrem Vortrag über die Strafverteidigung in der deutsch-italienischen Gerichtspraxis gezeigt. In Italien sei die Vergütungssituation der Gerichtsdolmetscher und -übersetzer noch schlimmer als in Deutschland. Zudem hätten italienische Richter einen größeren Ermessensspielraum bei der Festsetzung von Tagessätzen für Dolmetscher.

Unabhängig von der Realität des Gerichtsdolmetschens steht zumindest in den deutschen und europäischen Gesetzen fest, dass die Prozessbeteiligten ein Recht auf eine Verdolmetschung haben. Dr. Ingebjörg Darrow-Faller, Richterin am Arbeitsgericht Freiburg, hat gezeigt, dass das Recht auf Verdolmetschung auch ein Menschenrecht ist, da es mit dem Anspruch auf ein faires Verfahren zusammenhänge. Bei schlechten Bedingungen (z. B. zu schnelles Sprechtempo der Richter oder schlechte Akustik im Gerichtssaal) werde die Verdolmetschungsqualität entsprechend schlechter und somit könnten Menschenrechtsprobleme entstehen. Fakt sei aber auch, dass die Prozessbeteiligten das Angebot einer Verdolmetschung oft aus Kostengründen ablehnen; die Zahlung der Stundensätze für Dolmetscher erfolge nämlich erst einmal durch das Gericht, letztendlich jedoch durch die (unterlegene) Partei.

Übersetzen und Dolmetschen im juristischen Bereich: Geschäftsmodelle wie Sand am Meer

„Es gibt Geschäftsmodelle wie Sand am Meer!“ Diesen Satz habe ich von einer Kollegin nach einer anderen großen Konferenz gehört und passt eigentlich perfekt zu dem, was ich auf der 7. Fachkonferenz Sprache und Recht in Berlin selbst beobachten konnte in Bezug auf das Übersetzen und Dolmetschen im juristischen Bereich.

Videodolmetschen

Bei der Diskussion um das Videodolmetschen stellte sich heraus, dass die niedrigeren Stundenhonorare und die extrem kurzfristige Erreichbarkeit für einige, eher jüngere Kollegen durchaus akzeptabel sind. Genannt wurden die Vorteile, dass Fahrtzeiten entfallen sowie dass mehrere kurze Einsätze hintereinander oft lukrativer sind.

Von erfahrenen Dolmetschern war wiederum die Meinung zu hören, dass sich der Aufwand im Bereich Dolmetschen im Justizvollzug immer weniger lohnt – und zwar nicht nur in puncto Vergütung, sondern auch was die allgemeinen Arbeitsbedingungen angeht.

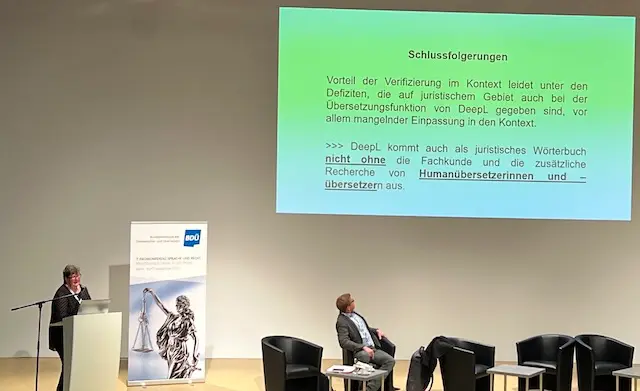

MÜ oder nicht-MÜ – das ist die Frage

Der Umgang von Rechtsübersetzern mit maschineller Übersetzung (MÜ) ist im Laufe der letzten 12 Jahre deutlich lockerer geworden. Die kritischen Stimmen sind jetzt nicht so laut, sondern es geht eher darum, wie man vernünftig damit arbeiten kann: Trainieren von Engines, Einbinden von Glossaren, Schaffung neuer Kategorien für Übersetzungsqualität usw. Dass selbst Kanzleien MÜ-Systeme nutzen und sogar bereit sind, aus Kostengründen eine nicht überprüfte maschinelle Übersetzung zu akzeptieren, finde ich schon heftig.

Andererseits ist offensichtlich, dass MÜ im Bereich Rechtsübersetzen eher bei großen Textvolumen verwendet wird. Also dort, wo es schon immer um Kostenersparnis ging und wo Preisdruck schon immer herrschte. Kurz: dort, wo die kleinen Anbieter sowieso keine Chance haben. Sobald ein kleines Übersetzungsbüro oder auch ein freiberuflicher Übersetzer anfängt, aus Existenzangst MÜ einzusetzen, konkurriert es also direkt mit den großen Übersetzungskonzernen und verlässt die eigene Marktnische.

Auf der Fachkonferenz Sprache und Recht waren Vertreter einer anderen Gruppe dabei, die sich MÜ zwar nicht verschließen, aber auch keinen Gebrauch dafür haben. Das sind Rechtsübersetzer, die direkt für Behörden, kleine Kanzleien und Privatkunden arbeiten sowie kein Interesse haben, an Megaprojekten für Großkonzerne zu arbeiten. Ja, man kann auch von Kleinprojekten gut leben!

Urkundenübersetzen

Nicht nur auf der Fachkonferenz, sondern auch auf Seminaren habe ich immer wieder von Kollegen gehört, dass das Urkundenübersetzen eher ein Nebenverdienst ist. Sarah Schneider hat in ihrem Vortrag jedoch gezeigt, dass das Geschäftsmodell Urkundenübersetzungen gut funktionieren kann, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, wie beispielsweise gute Organisation im Büro, effizienter Umgang mit Dokumentenvorlagen, vernünftiges Zeitmanagement und Teilnahme an Netzwerken.

Eine weitere Feststellung ist, dass diejenigen Übersetzer, die nicht vom Urkundenübersetzen leben und mit einer der großen Sprachen wie Englisch oder Spanisch arbeiten, den Nutzen von effizienzsteigernden Maßnahmen leider nicht nachvollziehen können, weil sie in einer anderen Marktrealität leben und/oder eine ganz andere Klientel bedienen. Dabei kann nur der Austausch mit Kollegen mit verschiedenen Arbeitssprachen und unterschiedlichen Geschäftsausrichtungen helfen, den eigenen Blickwinkel zu erweitern.

Schließlich wurde es wieder einmal klar, dass das Berufsfeld Urkundenübersetzen als Marktnische des Bereichs Rechtsübersetzen kein besonders hohes Ansehen genießt. Allein die Tatsache, dass es auf der Fachkonferenz Sprache und Recht nur einen Veranstaltungsblock gab zum Thema Urkundenübersetzen – dazu noch der einzige 1,5-stündige Konferenzblock mit 4 statt maximal 3 Beiträgen von jeweils 15 Minuten (die, wie schon erwartet, überschritten wurden) – spricht schon Bände. Weitere Beweise dafür sind besorgniserregende Kommentare von langjährig tätigen Kollegen im Verbandsforum des BDÜ über das Urkundenübersetzen als Pro-bono-Tätigkeit sowie dieser Satz eines (fest angestellten und damit unwissenden) Kollegen: „Beim Urkundenübersetzen bekommt man nur Laufkundschaft [hier natürlich pejorativ gemeint]“. Es braucht also eine bessere Aufklärung auch innerhalb der Übersetzungsbranche über das Urkundenübersetzen als realistisches und vor allem lukratives Geschäftsmodell für interkulturelle Spezialisten.

Fazit: Gelungenes Zusammentreffen von Akteuren einer extrem vielfältigen Branche

Durch die extreme Vielfalt des Rechtsbereichs sind und waren unterschiedlichste Ansichtsweisen zu erwarten. Gerade deshalb war die 7. Fachkonferenz Sprache und Recht für mich ein erfolgreiches Zusammentreffen. Man lernt ja bekanntlich mehr von Andersdenkenden und Unbekannten als von Gleichgesinnten. Die Teilnehmenden waren sich dies durchaus bewusst, denn trotz der großen Kluft zwischen den einzelnen Berufsgruppen gab es dieses Mal auf der Fachkonferenz nach meinem Empfinden weniger Meckerei und mehr sachliche Diskussionen.

Dem Organisationsteam der Fachkonferenz unter der Leitung von Christin Dallmann (Programmverantwortliche), Tatjana Dujmic (Geschäftsführerin des BDÜ Fachverlags) und Marta Glagla (Projektleitung) ist es also gelungen, das sehr breite Spektrum der Branche Übersetzen und Dolmetschen im Rechtsbereich mit zahlreichen interessanten Lern- und Netzwerkangeboten zu erfassen. Chapeau!

[Eine überarbeitete Version dieses Konferenzberichts wurde im MDÜ, Zeitschrift des Bundesverbands der Dolmetscher und Übersetzer, veröffentlicht. An anderer Stelle dieser Website finden Sie eine Liste meiner bisherigen Veröffentlichungen.]

Angaben zur Veranstaltung

| Veranstaltungsart | zweitägige Konferenz in deutscher Sprache |

| Bezeichnung | „7. Fachkonferenz Sprache und Recht – Rechtsvergleichung in der Praxis“ |

| Veranstalter | Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) |

| Leitung / Referenten | verschiedene |

| Datum | 16. und 17. September 2022 jeweils von 9:00 bis 18:00 Uhr |

| Veranstaltungsort | Kosmos • Karl-Marx-Allee 131A • 10243 Berlin |

| Themenübersicht | • Rechtsvergleichung: wissenschaftliche Grundlagen und Ansätze; Wechselbeziehungen zwischen dem deutschen Rechtssystem und den Rechtskulturen in England, Italien, Kolumbien und Russland • Digitalisierung und Künstliche Intelligenz: ethische Überlegungen; aktuelle Anwendungen in Kanzleien und in der Sprachtechnologie • Gerichtsdolmetschen: Zusammenarbeit zwischen Dolmetschern und Gerichten; Probleme bei der Aufzeichnung von Gerichtsverhandlungen • Urkundenübersetzen: rechtliche Grundlage für den Umgang mit Haager Apostillen; praktische Empfehlungen; häufige Fallstricke; unternehmerische Aspekte • Dolmetschen im Justizvollzug: praktische Erfahrungen; Einsatz von Videodolmetschen • Zusammenarbeit mit Kanzleien: Erwartungen; bisherige Erfahrungen; Marktsituation • Verdolmetschung als Menschenrecht: Grundlagen im deutschen und europäischen Recht; Herausforderungen bei der Umsetzung • Sprachbezogene Workshops und weitere Vorträge zur Rechtsterminologie am Beispiel der Sprachen Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch und Tschechisch |